Appena ho spedito a Perugia il pacco con le opere per Tilisman , il mio cervello ha fatto quello che fa sempre dopo una consegna importante. È passato automaticamente in modalità nuovi progetti e mi sono immersa nel ricamo di una stupenda fotografia stenopeica per un’esposizione sulla lentezza, che vedrà la luce l’anno che viene, curata da Barbara Pavan.

Un edificio scuro, due figure appena distinguibili attraverso grandi finestre, un’atmosfera sospesa che sembrava chiedermi di entrare in punta di piedi. E, come succede quasi sempre, ho iniziato a ricamare senza avere idea di dove sarei andata a parare.

C’è un momento in cui il supporto su cui lavoro comincia a parlarmi. Un bisbiglio della memoria mia e altrui, frammenti di musica, un albero mosso dal vento, un oggetto domestico che si illumina di un dettaglio improvviso. Le mani vanno da sole e la volontà, quella parte di me che vorrebbe decidere tutto, lentamente si ritira.

È stato in questa disposizione di ascolto che dal buio dell’immagine sono affiorati, come per sovrapposizione, alcuni fotogrammi di un video dei R.E.M. di un’era precedente. Daysleeper; me lo ha ricordato qualche giorno fa un mio caro amico toscano che vive a Parigi. Sono andata a rivedermi quel frammento del 1998, un mondo fatto di lavoro notturno sotto luci al neon e di metropolitane giapponesi piene di pendolari in un’attesa che sembra non finire mai. Mi sono resa conto che quella stessa atmosfera — quieta, alienante, fluorescente — era già presente dentro la foto che stavo ricamando.

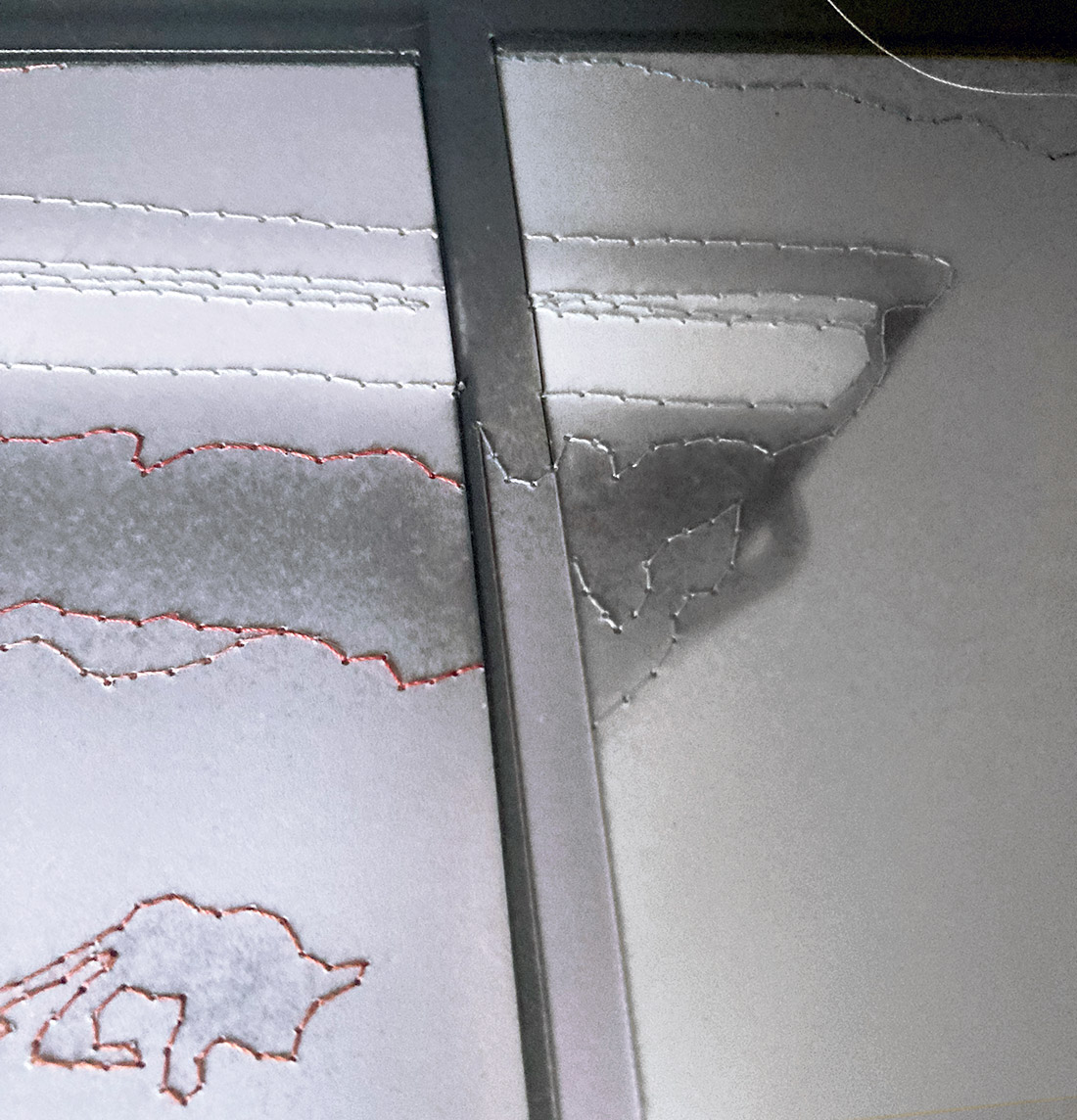

É quasi una trance, è sempre così. Ho sovrapposto alla parte inferiore della fotografia un foglio di carta da lucido verde acido, come una lamina di tempo che si deposita sull’altra. Su quel foglio ho ricamato in azzurro chiarissimo una scena del video. Pendolari giapponesi, fermi sulla banchina, in un gesto collettivo che sa di ciclo, ripetizione, ritmo imposto.

Mettendo insieme questi due tempi — il buio quieto della stenopeica e il flusso incessante del 1998 — mi è apparso il vero cuore del lavoro: stiamo attraversando una soglia. Un profondo cambiamento che non ha il rumore delle catastrofi immaginate nelle serie di fantascienza, ma il passo silenzioso delle rivoluzioni che accadono in profondità. L’avvento dell’AI, che tutti descrivono come minaccia o incubo distopico, io lo percepisco come un varco possibile. Un’occasione per rallentare, per lasciare andare i vecchi automatismi, per tornare a un tempo più umano — purché restiamo vigili, presenti, responsabili.

Questo ricamo è il modo in cui racconto tutto questo: una lentezza che non è fuga, ma un reboot. Una transizione che non fa paura, perché la sento nitida, intuitiva, quasi necessaria. E così procedo punto dopo punto, come se il filo stesso avesse già intercettato il futuro e stesse semplicemente tracciandone la mappa.

Nei ritagli di tempo sto lavorando anche a un’altra opera che affronta lo stesso tema da un’angolazione diversa. Un altro modo di guardare questo cambio di era, questo scivolamento verso un tempo nuovo. La stessa trasformazione attraverso un altro portale. Un’altra interfaccia, un altro linguaggio, un altro punto in cui l’umano e il digitale si toccano senza farsi guerra, nell’imprescindibile necessità di fondersi. Ne parlerò in un prossimo post, perché merita spazio a sé: è un lavoro che si sta sviluppando come gli scenari urbani di Gibson, ibridi caotici e stratificati, degradati e decadenti, contesi tra diverse fazioni apparentemente immiscibili.

Scrivi un commento